こんにちは!サイト運営者のおちびです。

人は、日々生活の中の様々な要因によって意識的・無意識的にストレスを受け、そのストレスを解消しています。

ちょっとしたストレスはすぐに軽減できても、それが溜まりすぎたり発散しきれなくなると、メンタルヘルス不調 という形でカラダや心に異変が現れます。

メンタルケアにとって大切な早期対応は『セルフケア』、つまり自己管理です。

「最近調子が出ないなぁ」「前までの自分とはちょっと違うかも」と感じていたら、それは危険を知らせるサイン 。

サインを見過ごさず、自身のストレスと上手に関わっていくために、この記事をご活用いただけたら幸いです。

気づくことの重要性

近年、過重労働や人間関係をきっかけとしたストレスによってメンタルヘルス不調に悩まされる人が増えてきています。

メンタルヘルス不調というのは心理的なものであるため、発症している状態が第三者には分かりづらいという落とし穴があります。

ストレスが溜まっていることに「気づく」ことができれば、何らかの対処によって早期予防ができますよね。

そういった点で、まずは自分自身のストレス状態になるべく早く気がつくことが重要なのです。

不調の初期段階

メンタルヘルス不調の初期段階には、以下のような特徴があります。

- 一時的な心理的反応なのか、すでに病的なレベルの問題になっているのか、重大度の判断がつきにくい

- 人によってストレスの現れ方が異なる。「気持ちが沈む」「やる気が起きない」などの 心理面 に現れる人、微熱・腹痛・食欲不振などの 身体面 に現れる人など、人によって様々である。

- 本来は 1 番はじめに本人が不調に気づくはずだが、本人の判断力が低下することにより第三者の指摘で初めて気づく場合もある。

「いつもと違う」サインに気づこう

先ほども触れたように、ストレスの現れ方は人によって異なります。そのため、ストレスを早期に発見するためには「いつもと違う自分に気づくこと」が重要です。

どの程度のストレスが個人にとっての「異変」であるのかも人によって様々なため判断が難しいところではありますが、「元気だった頃・以前の自分自身」と「今の自分自身」を比べて、違いに気づくことができれば良いでしょう。

ストレスの要因や物事の受け止め方、過去のストレスの経験、対人関係スキルなどは人それぞれ。

ものの見方が違うため、他人と比較をすることに意味はありません。

自分自身と向き合うことが大切です。

〜 自分自身で気がつく変化 〜

- 悲しい、憂うつな気分、沈んだ気分

- 何事にも興味がわかず、楽しくない

- 疲れやすく、元気がない、(だるい)

- 気力、意欲、週通力の低下を自覚する(おっくう、何もする気がしない)

- 寝つきが悪くて、朝早く目がさめる

- 食欲がなくなる

- 人に会いたくなくなる

- 夕方より朝の方が気分、体調が悪い

- 心配事が頭から離れず、考えが堂々めぐりする

- 失敗や悲しみ、失望から立ち直れない

- 自分を責め、自分は価値がないと感じる など

※ 出典 : 厚生労働省 「うつ対策推進方策マニュアル ー都道府県・市町村職員のためにー」

サインに気づいたら

では「いつもと違う」自分に気づけたら、どのような対処・軽減に努めたら良いのでしょうか?

ここでは対処法として「コーピング」と「ストレス軽減の工夫」の 2 つについて説明します。

コーピング

「コーピング」という言葉、あまり聞き慣れませんよね。

ストレスへの対処行動のことを、コーピング (coping) と言います。

ストレスの要因を除去したりストレス反応を軽減させる行動のことであり、心の健康を維持する上でとても重要な行動です。

ストレス要因に対するコーピング

- その1

悩みやストレスの原因を取り除く・苦手な仕事や作業に早めにとりかかる

・悩まず考えず、思い切ってやってみる

・作業量が多い場合、他の人に助けを求めて手伝ってもらう

・仕事の担当を変えてもらう

・仕事を休職もしくは退職する など - その2

物事の受け止め方をポジティブに変えてみる(認知の仕方を変える)・プレゼンは苦手 ➡︎ 自分のアイディアをアピールする良い機会だ!

・満員電車が嫌い ➡︎ 座らずに立っていることで体幹を鍛えられる!

・残業が多くて疲れる ➡︎ 残業代が多く出るから好きなものを買おう! など - その3

「〜〜しなければならない」「〜〜してはいけない」という誤った思い込みを修正する

・絶対ミスできない ➡︎ 誰でもミスをすることはある

・男なら〜〜でいなければ ➡︎ 〜〜の方が望ましいこともある

・周りの他人や物事は〜〜であるべき ➡︎ 他人や物事に始めから期待しないようにする など - その4

自分の能力や技術に自信を持つようにする

・〇年前にはできなかった〜〜が今はできるようになったぞ!

・〜〜な経験をしてきたから、この先きっと活かすことができる! など - その5

生活管理をきちんと行い、心身が健康でいられるよう予防する

・適度な睡眠、運動、栄養のある食事を心がける

・疲弊するような活動量で衰弱しないよう心がける - その6

どうしても取り除けないストレスの場合は、しばらく我慢して様子を見てみる

※無理は禁物です。堪えきれなくなる前に、身近な人などに相談してみましょう

ストレス反応に対するコーピング

- その1

情緒的興奮にコーピングを行う

情緒的興奮 = 怒り、不安、焦りなどの感情や気分が発生

➡︎ 感情の興奮を低減させるよう行動する・リラクセーション、アロマテラピー、ヨガなどを行う

・家族や友人に愚痴を聞いてもらうなどして気晴らしをしたり、問題から少し離れる(回避行動) - その2

身体的興奮にコーピングを行う

身体的興奮 = 筋肉の緊張、心拍の増加、血圧上昇

➡︎ 身体的興奮を低減させる運動※を行う・ウォーキング、ジョギング、スイミング、サイクリング、エアロビクスなど

※普段より 10% 多い心拍数にいたる有酸素運動を無理のない範囲で行うことが効果的と言われる。

これは、ストレス物質(コルチゾール)の消費に効果がある。

ストレス軽減の工夫

現在生じているストレスを軽減するための 1 番大切なのは、やはり休養をとることです。

休養と睡眠

ヒトは休養によって疲労を回復する生き物です。また、睡眠は脳の休養であり、心身の健康には欠かせません。

睡眠不足が続くと、作業効率の低下や集中力・判断力の低下、情緒不安定を引き起こし、事故の危険性も高まります。また、うつ病などの精神疾患をはじめ生活習慣病(高血圧、糖尿病、心臓病、脳卒中など)のリスクを高めるとも考えられています。

快適な睡眠のために工夫するポイントは以下です。

- 光

睡眠と覚醒を切り替えるホルモンのメラトニンは、朝日を浴びることで 14 〜 16 時間後に分泌さレます。そのため、なるべく朝は陽の光を浴びましょう。

- 体温

眠りはじめに体温が急激に下がることで深い睡眠に入ります。(約 1 ℃)

「寝る直前に熱いお風呂に入るのは良くない」と言われるのはこのためですね。 - 自律神経系

夜にリラックスすることで副交感神経系が優位になり、眠りに入りやすくなります。

- 寝室環境

照明を抑えた、静かでリラックスできる環境を整えましょう。

ちなみに寒色 (青、白、グレーなど) には、興奮を鎮めたり気分を落ち着かせたりする効果があります。睡眠に不安がある方は、寝室を寒色でコーディネートすることも、工夫のひとつですね。

運動と食事

運動がストレス解消の効果的な方法であることはよく知られています。しかも近年の研究では、「運動は抑うつの予防と、軽度の抑うつの改善に有効であること」「運動は睡眠の質を改善すること」が分かってきたのだそうです。

食事は、身体だけでなく心の健康にも大きく影響しています。ストレスに関して、次のようなことが分かっています。

- 抗ストレスホルモンの合成にはビタミンB ・ C群が必要

- ストレスで喫煙や飲酒が増えるとビタミンCが失われる

- カルシウム、マグネシウムは精神の安定に効果がある

- ストレスでホルモン分泌が盛んになるので、たんぱく質の補給が必要

ストレスの元となる出来事

そもそもストレスとは、外部から刺激を受けたときに生じる緊張状態のこと。

仕事が忙しい、睡眠不足である、不安や悩みを持っている、など様々な要因がありますが、このようなマイナスに捉えられる要因だけがストレスの元となる訳ではありません。

実は、進学や就職、結婚、出産などの喜ばしい出来事も、自分自身に刺激を与える変化であるという意味では、ストレスの元となり得るのです。

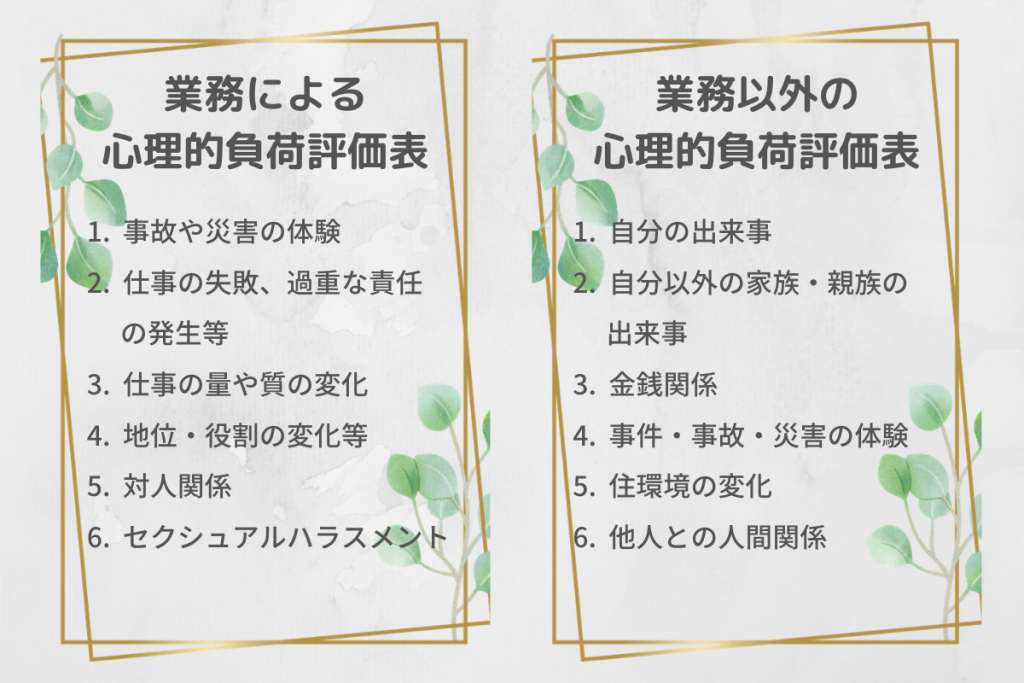

厚生労働省が 2011 年 12 月に策定した『心理的負荷による精神障害の認定基準』によると、「心理的負荷評価表」は「業務による」ものと「業務以外」のものとに分けられており、それぞれ出来事が 6 つの類型に分類されています。

『心理的負荷評価表』では、上記のそれぞれ 6 分類がさらに細かく「具体的出来事」として項目化されています。

また、心理的な負荷の強度は Ⅰ(弱)、Ⅱ(中)、Ⅲ(強)の 3 段階で示されます。

例えば会社の産業カウンセラーや管理監督者と言われる立場の方は、この評価表を活用し、心理的負荷が Ⅲ(強)とされる出来事が起きるのを防ぐよう努めることや、そうした出来事を体験した従業員の精神健康状態をよく確認することが求められます。

おわりに

今回は、ストレスに自分自身が気づいてあげることの重要性、そしてストレスに対処する方法についてお伝えしました。

私自身、まだまだ心が不安定な状態。でもこうしてストレス要因や対応法を勉強するだけで「不調は自分のせいじゃなかったんだ!」「要因があって、改善することができるんだ!」と安心することができました。

そして「もっとこうしてみたら毎日が楽しく感じられるかも」と前向きに考えるようになりました。

マイペースで、いいんです。一緒に乗り越えていきましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。